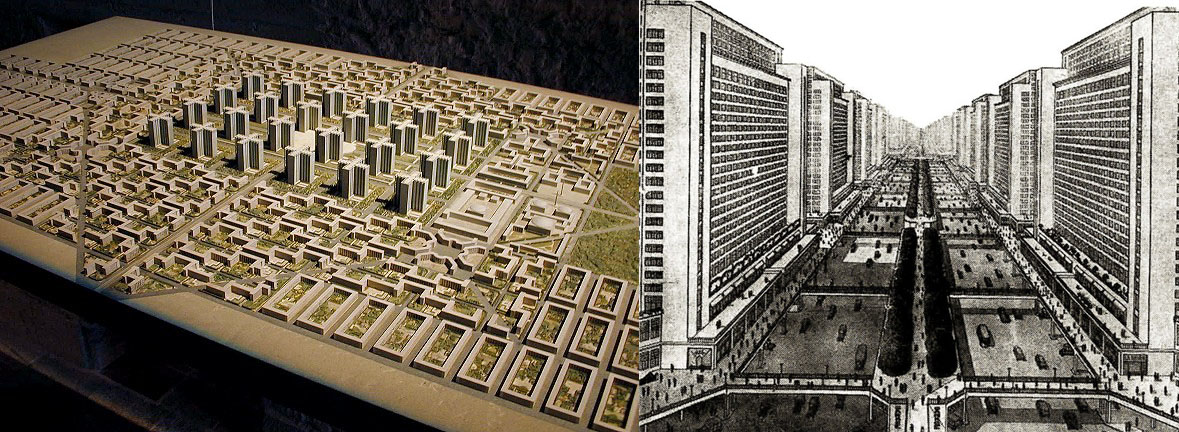

现代主义诞生以来,Le Corbusier率先提倡建设以人为本的城市环境,并提出如Radiant City光辉城市的概念,建筑师也一直努力寻找城市发展的成功钥匙,结果发现问题症结,原来在于个人、邻里以至社会各界成员之间的微妙关系。

一个世纪以后,市场主导经济体系的出现令问题更形复杂,建筑师忙于周旋在投资者和消费者之间;另一方面,社会主义经济体系尚有政府介入以作抗衡。建造城市的过程非常复杂——不单牵涉其中的持份者数目多且广,大家所关注的事项和目标更往往回然不同,有时候甚至会出现互相矛盾的情况。

可惜地,在这个情况下,损失的往往是市民及其福祉,他们不但没有被视为持份者,甚至连在谘询文件上的格子内打勾的权利也没有,更枉论参与到其城市的建设过程之中,或在管治中发挥监察作用。假如大家都同意,家庭福祉应当成为城市或地区建设的核心,那么如何令家庭在城市的管治中担当更积极的角色?

我们或许需要的,是一个革新的城市规划策略,透过调整社会结构,创造能够建立和改善家庭福祉的建筑或空间,这一直都是建筑师和规划师乐此不疲地推动的课题。回到前殖民地年代,那时候的香港主要由围村所组成,村落各具建筑特色。围村在一般和传统的意义上,通常由多个家庭共用的生活空间所界定。当时的社会结构虽然阶级分明,但家庭在当中扮演着着主导角色,甚至被视为维系整个社会体制的重要一员。

英国殖民时期引入了街道和社区空间的概念,并且逐步代替传统围村,主导了香港住宅空间的构成。街道上出现了不少前殖民地时期的社区设施,例如文武庙,为香港首间民间组织之一,大大小小的社区活动都在这里发生——由处理家庭纠纷到举行节庆娱乐活动,文武庙都发挥了重大作用。殖民主义和西方城市规划概念令社会架构由原本上而下的从属系统,演变成到后来着重持分者的协作关系。

瑞士裔法国建筑师Le Corbusier亦进一步提出更激进的城市规划主张,认为高楼是理想的住宅生活环境,城市应该向高空发展,以释放更多土地作公共设施及绿化休憩空间之用。

建筑师和规划师的职责和角色也随着社会和市场经济的出现而产生变化。在西方的市场经济下,市场提供商品——在这个情况下即物业——予消费者及投资者,而建筑师和规划师则为市场的服务提供者。在这方面看来,“生活空间”实为市场商品,最早期的例子便是香港沙田第一城,居住单位层层叠高在公众休憩平台上面。在社会经济下,“顾客”——即人民——所需的一切均由政府所提供,建筑师和规划师便成为国家的服务提供者。举例说,居住在公共或政府资助房屋的家庭,其享用的服务便是由政府所提供,在这个情况下建筑师和规划师便没有明显的客户可言。

不难理解,这并非令人满意的状况,因此有些建筑师提出疑问:如何令家庭福祉成为建构地区或城市时的关键部分,甚至让家庭在地方管治中扮演重要角色?在智利,由建筑事务所Elemental设计的Quinta Monroy公共房屋计划,当中占房屋一半的混碍土部分由政府及开发商负责兴建,另一半则由居住家庭在慈善组织的协助下完成。最后,每幢房屋均拥有别具一格的身份及个性。此设计手法亦应用在另一个名为Villa Verde的公共房屋项目,同样非常成功,居民亦由纯粹的服务受惠者,变为积极参与社区事务。

在香港,经翻新活化后的蓝屋,同样试验了这个共同协作的方向,其蓝屋好邻居计划要求居民必须以各自的方式贡献社区。计划由圣雅各福群会、香港文化遗产基金会、社区文化关注及蓝屋居民权益小组四个持份组织共同营运,居民不单要参与到社区的设计和构建外,还要负责物业的持续管理、维护等工作。

位于剑桥Marmalade Lane由Mole Architects设计的共享房屋项目,居民参与成为整个设计不可或缺的理念。项目由居民建造和资助,区内设有大量公共花园、私人空间以及恬静的休闲场所。行车路被限制在基地外围,远离公共区域,项目中更有指定数目的空置单位可供居民短期租用予来访的朋友。居民不单可对社区内的事情发声,其意见更会被聆听和重视,因为他们是整个项目最具影响力的持份者,掌控高度控制权,同时也为社区作出最大的贡献。

假如我们关心未来城市和地区的发展,我们有必要检视如何将这种协作精神,引入城市环境的构建之中。这些案例正好显示了,如何将家庭放到社区的中心位置,鼓励大家积极参与社区的建设和管理,实践以家庭福祉为依归的城市发展。